ご挨拶

私が矯正歯科を目指したのは、近親者が本学歯科病院で矯正歯科治療を受け、その結果に感銘を受けたからです。そして、「患者さんに寄り添える利他的な医療人になりたい」という信念がありました。そのような事から、昭和大学の精神である至誠一貫にとても共感し、その思いを実践したいと考えてきました。安心・安全な医療を実践する為には、適切な検査、診断、治療計画の立案と確かな技術のみならず、インフォームドコンセントが重要です。納得いくまで説明した上で、治療を進めたいと考えています。これからも皆様に信頼していただける医療を提供すべくスタッフ⼀丸となり頑張ってまいりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

昭和医科大学歯学部歯科矯正学講座主任教授

昭和医科大学歯科病院矯正歯科診療科長

中納 治久

経歴

-

神奈川歯科大学歯学部卒業

-

昭和大学歯学部 歯科矯正学講座 特別研究生

-

昭和大学大学院 歯学研究科 入学

-

昭和大学大学院 歯学研究科 修了

-

昭和大学歯学部 歯科矯正学講座 助手

-

昭和大学歯学部 歯科矯正学講座 講師

-

昭和大学歯学部 歯科矯正学講座 准教授

-

昭和大学歯学部 歯科矯正学講座 教授

当科の特色

きれいに並んだ白い歯で、

健康と自信に満ちた明るい笑顔を得ること、

それが矯正治療の大きな役割です。

矯正治療は、不自然な位置にある歯やあごの骨を整えて美しい歯並びや正しいかみ合わせや、さらにバランスのとれた口元を作り出すことです。

きれいな歯並びは、むし歯や歯周病の予防につながり、将来にわたってお口の健康維持に貢献します。さらに、よいかみ合わせは消化を助け、からだ全体の健康にもよい結果をもたらします。

当科では、低被爆歯顎顔面用コーンビームCT、筋電図や下顎運動解析などを用いて3次元および機能的な診断・治療計画の立案を行なっています。

検査機器を用いての治療は、それぞれの患者様に、合った治療内容の決定に役立てております。

また当科は、昭和大学の医療系総合大学としての立地を活用し、外科的矯正治療などにおいても、医学部形成外科、歯学部口腔外科などと綿密に連携しています。

とくに、口唇口蓋裂をはじめとする先天性疾患の歯科矯正治療では、昭和大学口蓋裂診療班(SCPT)において、医・歯学部の多くの診療科が連携した治療を行なっています。

※歯科病院矯正歯科は指定自主支援医療機関(育成医療・更生医療)です。

スタッフ紹介

| 医師名 | 役職 | 資格 |

| 中納 治久 | 教授・診療科長 | 日本歯科専門医機構認定 矯正歯科専門医 日本矯正歯科学会 管理指導医・臨床指導医・指導医・認定医 日本顎変形症学会 認定医(矯正歯科) 日本口蓋裂学会 口唇裂・口蓋裂認定師(矯正歯科分野) 日本顎関節症学会 専門医 |

| 芳賀 秀郷 | 准教授 | 日本矯正歯科学会 指導医・認定医 日本顎変形症学会 認定医(矯正歯科) 日本口蓋裂学会 口唇裂・口蓋裂認定師(矯正歯科分野) 日本歯科審美学会 認定医 日本スポーツ歯科医学会 認定医・専門医・認定MGテクニカルインストラクター 日本スポーツ協会 スポーツデンティスト |

| 長濱 諒 | 講師・外来医長 | 日本矯正歯科学会 認定医 日本顎変形症学会 認定医(矯正歯科) 日本口蓋裂学会 口唇裂・口蓋裂認定師(矯正歯科分野) |

| 瀧澤 秀臣 | 講師 | 日本矯正歯科学会 認定医 |

| 北 はるな | 助教・診療科長補佐 | 日本矯正歯科学会 認定医 日本顎変形症学会 認定医(矯正歯科) |

| 高風 桃子 | 助教 | 日本矯正歯科学会 認定医 |

| 小山 栞 | 助教 | |

| 森川 金汰 | 助教 | |

| 小倉 菫 | 助教(歯科) | |

| 小林 理香 | 助教(歯科) | |

| 鈴木 涼夕風 | 助教(歯科) | |

| 関 美穂 | 助教(歯科) | |

| 高橋 侑嗣 | 助教(歯科) | |

| 赤塚 加奈子 | 助教(歯科) | |

| 鹿嶋 友希 | 助教(歯科) | |

| 河合 良太 | 助教(歯科) | |

| 濵田 富次朗 | 助教(歯科) | |

| 深川 真希 | 助教(歯科) | |

| 澁坂 和大 | 助教(歯科) | |

| 南 えりか | 助教(歯科) | |

| 阿部 拓樹 | 大学院生 | |

| 藤田 昭彦 | 大学院生 | |

| 松沢 喜姫 | 大学院生 | |

| 大岩 輝彦 | 大学院生 | |

| 湖城 建斗 | 大学院生 | |

| 舩橋 宗利 | 大学院生 | |

| 和田 友里 | 大学院生 | |

| 荒舩 萌里 | 大学院生 | |

| 稲葉 大賀 | 大学院生 | |

| 香坂 柚里 | 大学院生 | |

| 田村 修一 | 大学院生 | |

| 木村 卯実 | 大学院生 | |

| 渡邊 心 | 大学院生 | |

| 大塚 悠平 | 大学院生 | |

| 片山 真奈 | 大学院生 | |

| 後藤 美紗貴 | 大学院生 | |

| 菅原 周 | 大学院生 | |

| 中川 英鈴 | 大学院生 | |

| 橋爪 佑典 | 大学院生 | |

| 吉田 聡真 | 大学院生 | |

| 李 思遥 | 大学院生 | |

| 渋井 俊輔 | 研究生 | |

| 文野 暁史 | 研究生 | |

| 石田 理紗子 | 研究生 | |

| 梅原 郷人 | 研究生 | |

| 山城 美咲 | 研究生 | |

| 小太刀 美桜 | 研究生 | |

| 関矢 和 | 研究生 | |

| 隅 信隆 | 研究生 | |

| 龍田 椎名 | 研究生 |

外来担当医表

| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | ||

| 午前 | 初診 | 高橋 侑嗣

鈴木 涼夕風 深川 真希 |

△瀧澤 秀臣

濵田 富次朗 |

赤塚 加奈子

河合 良太 |

△長濱 諒(2)

△瀧澤 秀臣(4) ☆北 はるな(2) ☆高風 桃子(3) ☆森川 金汰(3) ☆小山 栞(3) 小倉 菫(4) 小林 理香(3) 鈴木 涼夕風(1) 関 美穂(2) 高橋 侑嗣(4) 赤塚 加奈子(1) 鹿嶋 友希(2) 河合 良太(2) 濵田 富次朗(2) 深川 真希(1) 南 えりか(3) 澁坂 和大(2) |

☆森川 金汰

澁坂 和大 |

△長濱 諒(2)

☆北 はるな(4) ☆高風 桃子(1) ☆小山 栞(3) 小倉 菫(3) 小林 理香(1) 関 美穂(2) 鹿嶋 友希(1) 南 えりか(4) |

| 再診 |

□芳賀 秀郷

△長濱 諒 △瀧澤 秀臣 ☆北 はるな ☆高風 桃子 ☆小山 栞 ☆森川 金汰 小倉 菫 小林 理香 鈴木 涼夕風 関 美穂 高橋 侑嗣 赤塚 加奈子 鹿嶋 友希 河合 良太 濵田 富次朗 深川 真希 南 えりか 阿部 拓樹 渋井 俊輔 澁坂 和大 文野 暁史 石田 理沙子 梅原 郷人 松沢 喜姫 山城 美咲 大岩 輝彦 湖城 建斗 小太刀 美桜 関矢 和 舩橋 宗利 荒舩 萌里 香坂 柚里 隅 信隆 龍田 椎名 田村 修一 木村 卯実 渡邊 心 大塚 悠平 片山 真奈 後藤 美紗貴 菅原 周 中川 英鈴 橋爪 佑典 吉田 聡真 李 思遥 吉田 寛 泉田 恵理 岩崎 このみ(3) 加藤 梨友 塩竈 素哉 小松 麻衣子 丹澤 史 篠原 庸祐 宮澤 平 並木 静花 鄭 善化 |

△瀧澤 秀臣

☆北 はるな ☆高風 桃子 ☆小山 栞 ☆森川 金汰 小倉 菫 小林 理香 鈴木 涼夕風 関 美穂 高橋 侑嗣 赤塚 加奈子 鹿嶋 友希 河合 良太 濵田 富次朗 深川 真希 南 えりか 阿部 拓樹 渋井 俊輔 澁坂 和大 文野 暁史 石田 理沙子 梅原 郷人 松沢 喜姫 山城 美咲 大岩 輝彦 湖城 建斗 小太刀 美桜 関矢 和 舩橋 宗利 荒舩 萌里 稲葉 大賀 香坂 柚里 隅 信隆 龍田 椎名 田村 修一 木村 卯実 渡邊 心 大塚 悠平 片山 真奈 後藤 美紗貴 菅原 周 中川 英鈴 橋爪 佑典 吉田 聡真 李 思遥 佐藤 友紀 吉田 寛 鬼丸 美菜子(2) 相原 のぞみ 若杉 寛 塩津 瑠美 小松 麻衣子 丹澤 史 藤澤 勝征 嶋田 百合 澤村 萌香 並木 静花 松田 彩 |

○中納 治久

△瀧澤 秀臣 ☆北 はるな ☆高風 桃子 ☆小山 栞 ☆森川 金汰 小倉 菫 小林 理香 鈴木 涼夕風 関 美穂 高橋 侑嗣 赤塚 加奈子 鹿嶋 友希 河合 良太 濵田 富次朗 深川 真希 南 えりか 阿部 拓樹 渋井 俊輔 澁坂 和大 文野 暁史 石田 理沙子 梅原 郷人 藤田 昭彦 松沢 喜姫 山城 美咲 大岩 輝彦 湖城 建斗 小太刀 美桜 関矢 和 舩橋 宗利 香坂 柚里 隅 信隆 龍田 椎名 田村 修一 木村 卯実 渡邊 心 大塚 悠平 片山 真奈 後藤 美紗貴 菅原 周 中川 英鈴 橋爪 佑典 吉田 聡真 李 思遥 吉田 寛 鬼丸 美菜子(4) 宮野 二美加 冨田 大介 降旗 真由 岩崎 このみ(3) 高良 有理江 丹澤 史 嶋田 百合 松田 彩 |

△瀧澤 秀臣

高橋 侑嗣 河合 良太(1) 藤田 昭彦 倉林 仁美 佐久間 優弥 田代 慎 峯村 英一郎 嶋﨑 絢 長山 和弘(1,3) 相原 のぞみ 増田 真理奈 若杉 寛 塩竈 素哉 高良 有理江 藤澤 勝征 篠原 庸祐 嶋田 百合 宮澤 平 澤村 萌香 松田 彩 |

○中納 治久

◎槇 宏太郎 □芳賀 秀郷 △長濱 諒 △瀧澤 秀臣 ☆北 はるな ☆高風 桃子 ☆小山 栞 ☆森川 金汰 小倉 菫 小林 理香 鈴木 涼夕風 関 美穂 高橋 侑嗣 赤塚 加奈子 鹿嶋 友希 河合 良太 濵田 富次朗 深川 真希 南 えりか 阿部 拓樹 渋井 俊輔 澁坂 和大 文野 暁史 石田 理沙子 梅原 郷人 藤田 昭彦 松沢 喜姫 山城 美咲 大岩 輝彦 湖城 建斗 小太刀 美桜 関矢 和 舩橋 宗利 和田 友里 稲葉 大賀 香坂 柚里 隅 信隆 龍田 椎名 田村 修一 木村 卯実 渡邊 心 大塚 悠平 片山 真奈 後藤 美紗貴 菅原 周 中川 英鈴 橋爪 佑典 吉田 聡真 李 思遥 吉田 寛 鬼丸 美菜子(1) 塩竈 素哉 高良 有理江 丹澤 史 嶋田 百合 澤村 萌香 並木 静花 鄭 善化 |

○中納 治久(1,3)

□芳賀 秀郷(3,4) △長濱 諒(2,3) △瀧澤 秀臣(3,4) ☆北 はるな(2) ☆高風 桃子(1,3) ☆小山 栞(3,4) ☆森川 金汰(1,3) 小倉 菫(2,3) 小林 理香(1,2) 鈴木 涼夕風(1,4) 関 美穂(1,2) 高橋 侑嗣(3,4) 赤塚 加奈子(1,3) 鹿嶋 友希(2,3,4) 河合 良太(2,4) 濵田 富次朗(2,3,4) 深川 真希(1,2) 南 えりか(2,4) 阿部 拓樹(1,2) 渋井 俊輔(2,4) 澁坂 和大(2,4) 文野 暁史(2,3) 石田 理沙子 梅原 郷人 藤田 昭彦(2,3) 松沢 喜姫 山城 美咲 大岩 輝彦 湖城 建斗 小太刀 美桜 関矢 和 舩橋 宗利 和田 友里 荒舩 萌里 稲葉 大賀 香坂 柚里 隅 信隆 龍田 椎名 田村 修一 木村 卯実 渡邊 心 大塚 悠平 片山 真奈 後藤 美紗貴 菅原 周 中川 英鈴 橋爪 佑典 吉田 聡真 李 思遥 倉林 仁美(2) 佐久間 優弥 高橋 満理子 長山 和弘(3) 降旗 真由 和田 沙也加(1) 上原 めぐみ 塩竈 素哉 丹澤 史 藤澤 勝征(1) 篠原 庸祐 嶋田 百合 |

|

| 午後 | 初診 | 高橋 侑嗣

鈴木 涼夕風 深川 真希 |

△瀧澤 秀臣

濵田 富次朗 |

赤塚 加奈子

河合 良太 |

△長濱 諒(2)

△瀧澤 秀臣(4) ☆北 はるな(2) ☆高風 桃子(3) ☆森川 金汰(3) ☆小山 栞(3) 小倉 菫(4) 小林 理香(3) 鈴木 涼夕風(1) 関 美穂(2) 高橋 侑嗣(4) 赤塚 加奈子(1) 鹿嶋 友希(2) 河合 良太(2) 濵田 富次朗(2) 深川 真希(1) 南 えりか(3) 澁坂 和大(2) |

☆森川 金汰

澁坂 和大 |

△長濱 諒(2)

☆北 はるな(4) ☆高風 桃子(1) ☆小山 栞(3) 小倉 菫(3) 小林 理香(1) 関 美穂(2) 鹿嶋 友希(1) 南 えりか(4) |

| 再診 | □芳賀 秀郷

△長濱 諒 △瀧澤 秀臣 ☆北 はるな ☆高風 桃子 ☆小山 栞 ☆森川 金汰 小倉 菫 小林 理香 鈴木 涼夕風 関 美穂 高橋 侑嗣 赤塚 加奈子 鹿嶋 友希 河合 良太 濵田 富次朗 深川 真希 南 えりか 阿部 拓樹 渋井 俊輔 澁坂 和大 文野 暁史 石田 理沙子 梅原 郷人 松沢 喜姫 山城 美咲 大岩 輝彦 湖城 建斗 小太刀 美桜 関矢 和 舩橋 宗利 荒舩 萌里 香坂 柚里 隅 信隆 龍田 椎名 田村 修一 木村 卯実 渡邊 心 大塚 悠平 片山 真奈 後藤 美紗貴 菅原 周 中川 英鈴 橋爪 佑典 吉田 聡真 李 思遥 吉田 寛 加藤 梨友 塩竈 素哉 小松 麻衣子 丹澤 史 篠原 庸祐 宮澤 平 並木 静花 鄭 善化 |

△長濱 諒

△瀧澤 秀臣 ☆北 はるな ☆高風 桃子 ☆小山 栞 ☆森川 金汰 小倉 菫 小林 理香 鈴木 涼夕風 関 美穂 高橋 侑嗣 赤塚 加奈子 鹿嶋 友希 河合 良太 濵田 富次朗 深川 真希 南 えりか 阿部 拓樹 渋井 俊輔 澁坂 和大 文野 暁史 石田 理沙子 梅原 郷人 松沢 喜姫 山城 美咲 大岩 輝彦 湖城 建斗 小太刀 美桜 関矢 和 舩橋 宗利 和田 友里 荒舩 萌里 稲葉 大賀 香坂 柚里 隅 信隆 龍田 椎名 田村 修一 木村 卯実 渡邊 心 大塚 悠平 片山 真奈 後藤 美紗貴 菅原 周 中川 英鈴 橋爪 佑典 吉田 聡真 李 思遥 吉田 寛 鬼丸 美菜子(2) 相原 のぞみ 若杉 寛 塩津 瑠美 小松 麻衣子 丹澤 史 藤澤 勝征 嶋田 百合 澤村 萌香 並木 静花 松田 彩 |

○中納 治久

△長濱 諒 △瀧澤 秀臣 ☆北 はるな ☆高風 桃子 ☆小山 栞 ☆森川 金汰 小倉 菫 小林 理香 鈴木 涼夕風 関 美穂 高橋 侑嗣 赤塚 加奈子 鹿嶋 友希 河合 良太 濵田 富次朗 深川 真希 南 えりか 阿部 拓樹 渋井 俊輔 澁坂 和大 文野 暁史 石田 理沙子 梅原 郷人 藤田 昭彦 松沢 喜姫 山城 美咲 大岩 輝彦 湖城 建斗 小太刀 美桜 関矢 和 舩橋 宗利 和田 友里 香坂 柚里 隅 信隆 龍田 椎名 田村 修一 木村 卯実 渡邊 心 大塚 悠平 片山 真奈 後藤 美紗貴 菅原 周 中川 英鈴 橋爪 佑典 吉田 聡真 李 思遥 吉田 寛 鬼丸 美菜子(4) 疋田 悠 高良 有理江 嶋田 百合 松田 彩 |

△瀧澤 秀臣

藤田 昭彦 倉林 仁美 佐久間 優弥 田代 慎 高橋 満理子 峯村 英一郎 嶋﨑 絢 長山 和弘(1,3) 相原 のぞみ 増田 真理奈 和田 沙也加(3) 若杉 寛 高良 有理江 藤澤 勝征 篠原 庸祐 嶋田 百合 宮澤 平 澤村 萌香 松田 彩 |

○中納 治久

□芳賀 秀郷 △長濱 諒 △瀧澤 秀臣 ☆北 はるな ☆高風 桃子 ☆小山 栞 ☆森川 金汰 小倉 菫 小林 理香 鈴木 涼夕風 関 美穂 高橋 侑嗣 赤塚 加奈子 鹿嶋 友希 河合 良太 濵田 富次朗 深川 真希 南 えりか 阿部 拓樹 渋井 俊輔 澁坂 和大 文野 暁史 石田 理沙子 梅原 郷人 藤田 昭彦 松沢 喜姫 山城 美咲 大岩 輝彦 湖城 建斗 小太刀 美桜 関矢 和 舩橋 宗利 稲葉 大賀 香坂 柚里 隅 信隆 龍田 椎名 田村 修一 木村 卯実 渡邊 心 大塚 悠平 片山 真奈 後藤 美紗貴 菅原 周 中川 英鈴 橋爪 佑典 吉田 聡真 李 思遥 吉田 寛 鬼丸 美菜子(1) 岩崎 このみ(4) 塩竈 素哉 高良 有理江 嶋田 百合 澤村 萌香 並木 静花 鄭 善化 |

□芳賀 秀郷(4)

△瀧澤 秀臣(4) ☆高風 桃子(1) ☆小山 栞(3) ☆森川 金汰(1) 小倉 菫(2) 小林 理香(1) 鈴木 涼夕風(1) 関 美穂(2) 高橋 侑嗣(4) 赤塚 加奈子(2,3) 鹿嶋 友希(2,3) 河合 良太(2,4) 濵田 富次朗(2,3) 深川 真希(1,2) 南 えりか(4) 阿部 拓樹(1,2) 渋井 俊輔(2,4) 澁坂 和大(2,4) 文野 暁史(3) 石田 理沙子 梅原 郷人 藤田 昭彦(2,3) 松沢 喜姫 山城 美咲 大岩 輝彦 湖城 建斗 小太刀 美桜 関矢 和 舩橋 宗利 和田 友里 荒舩 萌里 稲葉 大賀 香坂 柚里 隅 信隆 龍田 椎名 田村 修一 木村 卯実 渡邊 心 大塚 悠平 片山 真奈 後藤 美紗貴 菅原 周 中川 英鈴 橋爪 佑典 吉田 聡真 李 思遥 藤澤 勝征(1) 篠原 庸祐 嶋田 百合 |

当院は保険適用される

矯正歯科治療を行うことができる

医療機関です

自由診療における歯科矯正治療は保険適用外ですが、下記の「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療、ならびに顎の外科手術を要する顎変形症の手術前、手術後の矯正歯科治療、および前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)に限り保険診療の対象となります。

これらの保険診療は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみになります。

別に厚生労働大臣が定める疾患

- 1. 唇顎口蓋裂

- 2. ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)

- 3. 鎖骨頭蓋骨異形成

- 4. トリーチャ・コリンズ症候群

- 5. ピエール・ロバン症候群

- 6. ダウン症候群

- 7. ラッセル・シルバー症候群

- 8. ターナー症候群

- 9. ベックウィズ・ウイーデマン症候群

- 10. 顔面半側萎縮症

- 11. 先天性ミオパチー

- 12. 筋ジストロフィー

- 13. 脊髄性筋委縮症

- 14. 顔面半側肥大症

- 15. エリス・ヴァンクレベルド症候群

- 16. 軟骨形成不全症

- 17. 外胚葉異形成症

- 18. 神経線維腫症

- 19. 基底細胞母斑症候群

- 20. ヌーナン症候群

- 21. マルファン症候群

- 22. プラダー・ウィリー症候群

- 23. 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)

- 24. 大理石骨病

- 25. 色素失調症

- 26. 口腔・顔面・指趾症候群

- 27. メビウス症候群

- 28. 歌舞伎症候群

- 29. クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群

- 30. ウイリアムズ症候群

- 31. ビンダー症候群

- 32. スティックラー症候群

- 33. 小舌症

- 34. 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)

- 35. 骨形成不全症

- 36. フリーマン・シェルドン症候群

- 37. ルビンスタイン・ティビ症候群

- 38. 染色体欠失症候群

- 39. ラーセン症候群

- 40. 濃化異骨症

- 41. 6歯以上の先天性部分(性)無歯症

- 42. CHARGE症候群

- 43. マーシャル症候群

- 44. 成長ホルモン分泌不全性低身長症

- 45. ポリエックス症候群(XXX 症候群、xxxx 症候群及びxxxxx 症候群を含む。)

- 46. リング18 症候群

- 47. リンパ管腫

- 48. 全前脳胞症

- 49. クラインフェルター症候群

- 50. 偽性低アルドステロン症

- 51. ソトス症候群

- 52. グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)

- 53. 線維性骨異形成症

- 54. スタージ・ウェーバ症候群

- 55. ケルビズム

- 56. 偽性副甲状腺機能低下症

- 57. Ekman-Westborg-Julin 症候群

- 58. 常染色体重複症候群

- 59. 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)

- 60. 毛 ・鼻・指節症候群(Tricho Rhino Phalangeal症候群)

- 61. クリッペル・ファイル症候群(先天性頸椎癒合症)

- 62. アラジール症候群

- 63. 高IgE症候群

- 64. エーラス・ダンロス症候群

- 65. ガードナー症候群(家族性⼤腸ポリポージス)

- 66. その他顎・口腔の先天異常

顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度所轄の厚生(支)局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。

院内紹介

受付・待合室

診療室

診療ユニット

コンサルティングルーム

顔貌写真室

設備

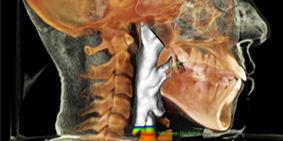

3次元画像

2001年より顎顔面用コンビームX線CTを開発し、患者様の口腔内を3次元的に分析、診断をしています。

また、エックス線の照射時間も短いので、低被ばく線量での撮影が可能です。

(現在使用中の装置での被ばく線量は、従来のセファロX線規格写真+パノラマ撮影より低いことが報告されております)。

CT(3D eXam)

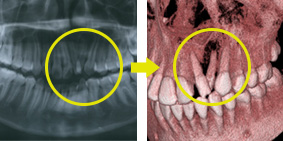

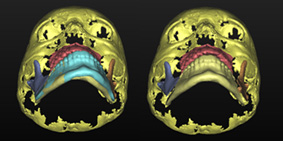

3次元画像

従来のパノラマX線写真(左図)と比較して、 歯・顎顔面用コンビームCT写真(右図)では、 歯根の周囲に骨がないことがわかります。

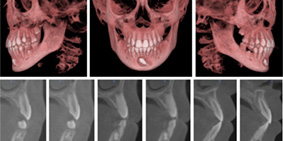

従来のパノラマX線写真と比較して、歯・顎顔面用コンビームCT写真(上図)では、 三次元画像を自由な面で割断することで歯の前後、上下的位置関係がよくわかります。

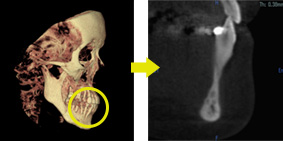

歯・顎顔面用コンビームCT写真では、三次元画像を自由な面で割断することで骨の厚みと歯の位置関係がよくわかります。

気道の状態も歯列や顎の発育に大きく影響します。よって、歯・顎顔面用コンビームCT写真で、静止状態ではありますが気道の狭さも確認します。

歯・顎顔面用コンビームCT写真撮影をし、シミュレーションすることで、顎の骨の変形を どのように治すべきか診断時に大きく役立ちます。(しかし、実際の手術と完全に一致するとはいえません。)

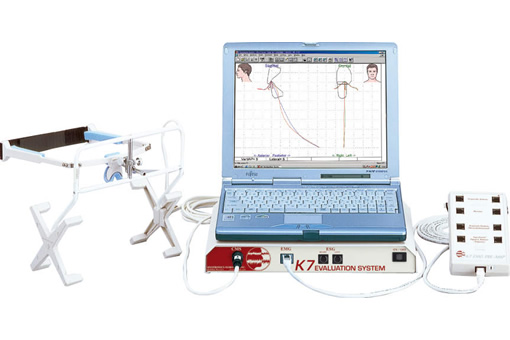

検査機器

当科にて検査で使用している機器をご紹介します。

筋電図(EMG)…筋電図の波形を利用して歯や顎の形ばかりではなく筋肉の働き方を診断します。

歯科用下顎運動測定器(K7エバリュエーションシステムEX)…下顎運動解析診断総合コンピュータシステムを用いて下顎運動、筋電図、顎関節音のデータを使用し機能的な咬合診断に使用しています。

歯科用下顎運動測定器(ナソヘキサグラフIII)…赤色LEDとCCDカメラを用いて正確な3次元の顎運動データを記録します。運動速度を計測、グラフ化し下顎運動の診査・診断に使用しています。

個人情報保護方針

○個人情報について

当院は、お客様に当院のサービスに関する情報を提供するため、お客様のお名前・住所・生年月日・性別・電話番号・e-mailアドレスといった個人情報を、お客様よりご提供いただきます。

またお客様は、お客様のご要望に則した情報を提供する等の目的で、これら以外の個人情報をお伺いする場合がありますが、この場合は一部の必須項目を除き、お客様ご自身の選択で情報提供いただくものです。

○個人情報の利用目的について

個人情報保護法に基づく開示請求等への対応、お問い合わせやご相談への対応その他お客様へのご連絡

○個人情報の管理について

当院は、当院ウェブサイトのご利用にあたってお客様からご提供いただいたお客様の個人情報を、紛失、毀損することのないよう、適切なデータ管理を実施しています。

また、第三者に漏洩、または外部から改変されることのないよう、厳重なセキュリティ対策を実施しています。

当院は、当院ウェブサイトの運営にかかる業務、またはお客様の個人情報の利用・管理等にかかる業務を社外に委託する場合は、当該委託先による個人情報の取り扱いについて厳正に監督・管理いたします。

○個人情報の照会及び訂正などについて

お客様が、ご自身の個人情報の照会及び編集(訂正、追加または削除)などを希望される場合は、直接医院にお電話でご連絡いただければ、適切に対応させていただきます。

○その後の情報の受け取りを停止(オプトアウト)するための手順

お客様が、その後の情報の受け取りの停止(オプトアウト)を希望される場合は、直接医院にお電話でご連絡いただければ、適切に対応させていただきます。